こんにちは! batabata(@batabata_t)です。

2018年の二級建築士の合格者は、5,997人 (前年 5,763人、対前年 234人増)という発表がありました。

そのうちの一人が僕なのですが、合格した人はその後、免許申請の手続きはされましたでしょうか?

建築士試験の合格後は、特に有効期限はないのですが登録をしなければ「建築士」として働くことができません。

そのため、忘れないうちに手続きに行くことをおすすめします。

かくいう僕も、合格発表から気付くと1か月も経ってから手続きにいきました(笑)。

というのも、手続きが面倒くさいということを周りから聞いていたので、腰が重かったんですよね・・・。

しかも、初めての免許申請ということでやり方もよく分かっていませんでした。

僕は神奈川住まいなので、横浜で手続きをしてきました。

今回は、僕のような神奈川に住んでいる建築士資格合格者のために

「合格後に行う手続き方法」について書いていきます。

(手続き方法などは、各県によって異なる場合があるので、ご注意ください)

特に、初めて二級建築士の免許を申請する人に参考になれば嬉しいです。

Contents

二級建築士の免許申請に必要なもの

免許申請に必要なものは次の通りです。

- 二級・木造建築士免許申請書(第1号様式)

- 住所等届出書

- 申請手数料(19,200円)

- 戸籍謄(抄)本(発行日から3か月以内)

- 登記されていないことの証明書(発行日から3か月以内)

- 二級・木造建築士免許申請書「電算機入力用(新規用)」

- 証明写真(3.5×4.5cm)2枚(①と⑥に必要)

- 合格通知書

- 本人であることが確認できるもの(運転免許証など)

うーん・・・

こんなにも書類を用意しないといけないのが、面倒くささを助長していますな(笑)。

もっと簡単にできれば良いのですが、ここは国家資格。

お国に従うしかなさそうでヤンス…。

それぞれの書類についてまとめてみました。

①二級・木造建築士免許申請書(第1号様式)

資格申請のための基本となる書類で、氏名、住所、顔写真(3.5×4.5cm)、合格番号などを書く書類です。この書類は資格の学校に通っていた人であれば、学校側が用意してくれるはずです。

(申請は都道府県知事に対して行うので、各都道府県によって書式が異なることに注意してください。)

もし持っていない人は、各都道府県の建築士会のホームページからダウンロードしてください。

「〇〇県 二級・木造建築士免許申請書」で検索してみると直ぐに見つかるはずです。

ちなみに、神奈川の場合はこちらのサイトからダウンロードできます。(一般社団法人 神奈川県建築士会)

神奈川県建築士会ホームページ

神奈川県建築士会ホームページ

もし忘れた場合は申請の会場に置いてあるので、会場で書いてもOKです。

②住所等届出書

現住所や本籍地、勤務先について書く書類です。

この書類も①と同様に、資格の学校が用意してくれるはずですが、持っていない場合は各都道府県の建築士会ホームページからダウンロードしてください。

ちなみにこの書類には「登録番号」「登録年月日」という欄があるのですが、ここは免許申請後に書かれるらしいので空欄で良いらしいです。

…それならそうと、記述しといて欲しいよ!

こちらも忘れた場合は申請の会場に置いてあるので、会場で書いてもOKです。

➂申請手数料(19,200円)

郵便振り込みで支払うこともできるらしいですが、これは申請時に現地で支払えばOKです。それが一番手間が掛からないので。

しかし、なかなか良い金額ですね…。

④戸籍謄(抄)本(発行日から3か月以内)

この書類が意外と面倒かな…。

パスポートを作るときや、相続の際などにも発行する戸籍謄本です。

戸籍は現住所ではなく、「本籍地の役所」から発行します。

本籍地を移したことがない人の多くは、実家のままにしている人が多いと思います。

僕は実家が長野県で、本籍地を移していなかったので、長野県の市役所から郵送で取り寄せました。

戸籍謄本を取得する方法は、次の2つです。

- その役所の窓口に実際に行って戸籍謄本を取得する方法

- 郵送によって取り寄せる方法

僕のような、本籍地が少し遠い場合は郵送のほうが良いでしょう。

「〇〇県〇〇市 戸籍謄本」でググればすぐにその方法や書類が見つかります。

住民票のように近くの役所ならどこでも取れるものとは違って、戸籍謄本は、その戸籍の本籍地の役所でしか、その戸籍謄本を取ることはできないので注意が必要です。

僕の場合は、郵送で発行依頼をしてから、4~5日で送られてきました。意外にも早い!

➄登記されていないことの証明書(発行日から3か月以内)

なんぞや・・・?

と思う書類なのですが、公的書類にはそんな書類が存在します。

この書類は、成年被後見人,被保佐人等の登記がされていないことを証明するものです。

・・・と聞かれても、僕は何のことだ?と思ったのですが、

ざっくり言うと“あなたは、認知症などで判断能力が十分ではなくなった人や知的障害者ではないよね?”という証明書のようです。

弁護士や司法書士、行政書士などの申請にも必要になるようなんですが、判断能力が鈍い人に任せることはできないような資格の場合に求められるようです。

詳細は、こちら(法務省のページ)でご確認下さい。

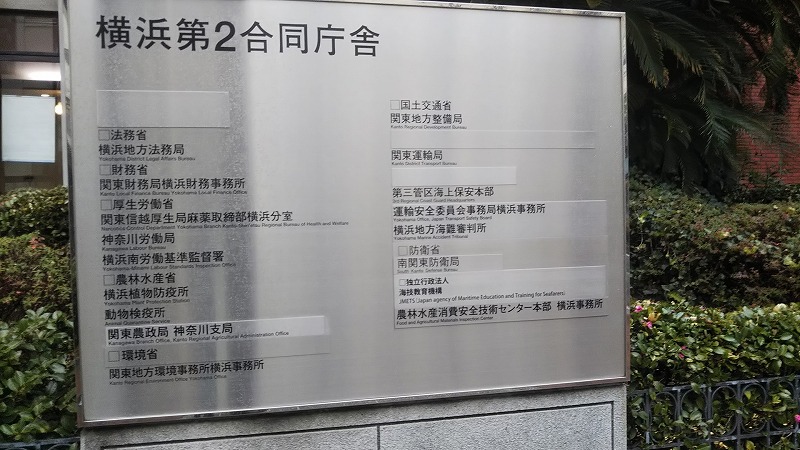

郵送で請求することも可能なんですが、僕は神奈川地方法務局(横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎内)で請求してきました。

JR関内駅北口から、歩いて10分ほどのところにあります。

すべての書類が揃ったら、神奈川県建築士学会に提出しに行くのですが、ここからすぐ近くなので、この書類は最後に用意すると良いですね。

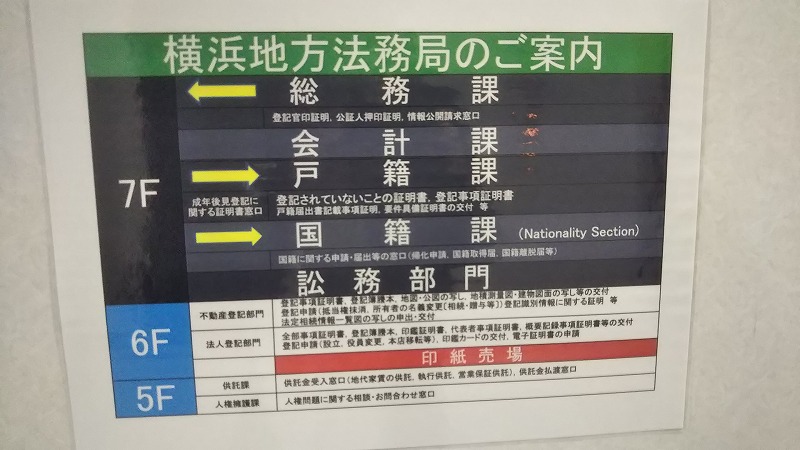

ここの7階で発行してくれます。

ちなみに印紙代が300円掛かります。

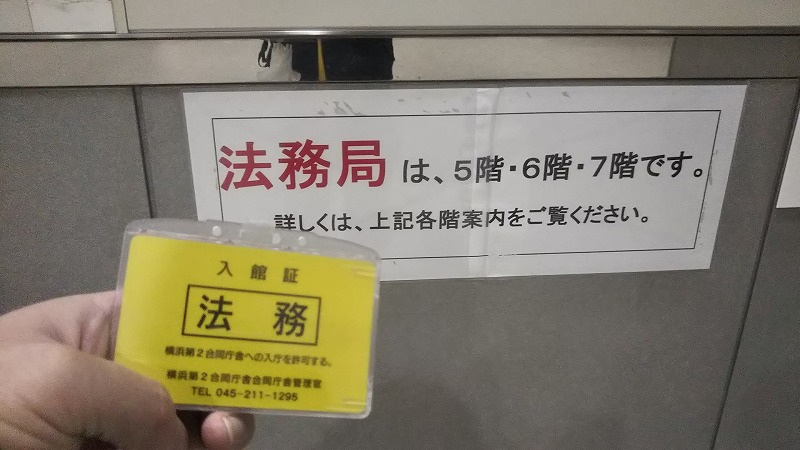

入り口で「登記されていないことの証明が欲しいんデスケド…」って言ったら、すんなり入館証をくれました。

すんなりすぎ!警備員必要?って感じですが…。

その後、窓口で10分たらずで発行できました!

⑥二級・木造建築士免許申請書「電算機入力用(新規用)」

この書類も①や②と同様に、資格の学校が用意してくれるはずです。

持っていない場合は各都道府県の建築士会ホームページからダウンロードしてください。

神奈川の場合はこちらのサイトからダウンロードしてくださいね。(一般社団法人 神奈川県建築士会)

この書類には、合格年月日や合格番号(受験番号)、名前などを書いていきます。

合格年月日・合格番号(受験番号)は、合格証に書いてある日付ですね。

➆証明写真(3.5×4.5cm)2枚(①と⑥に必要)

近くのカメラ屋や、証明写真を撮れるマシーン(?)が簡単ですので、それで印刷しましょう。

注意するのが、サイズです。

履歴書の写真と比べるとひと回り大きいもので3.5×4.5cmです。パスポートや免許証のサイズですね。

これを、①二級・木造建築士免許申請書(第1号様式)、⑥二級・木造建築士免許申請書「電算機入力用(新規用)」

の書類にしっかり貼りましょう。

⑧合格通知書

合格した際に、建築士学会から郵便で届いたハガキですね。

これは、最後の申請時に確認の意味で求められます。そのため、すぐに返却してくれます。

ハガキで小さいものですが、忘れずに持っていきましょう!

⑨本人であることが確認できるもの(運転免許証など)

これも⑧と同様に確認の意味で求められます。

こちらも忘れずに!

神奈川の申請場所は神奈川県建築士会

すべての書類が揃ったら、建築士会に持っていきます。

神奈川県の場合について、まとめてみました。

受付窓口について

提出先

- 社団法人 神奈川県建築士会事務局(神奈川県横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館 5階)

- 電話:045-201-1284

神奈川地方法務局からは徒歩で10分掛からないくらいの所です。

受付時間

- 祝祭日を除く月~金曜日、年末年始を除く

- 午前の部 : 9時00分~12時00分 午後の部 : 13時00分~17時00分

駐車場

すぐ真横にコインパーキングがあります。

15分100円です。

実際に申請してみた!

建物に入ると、申請シーズンなのか、大きい文字で「建築士試験・登録は B棟5階 建築士会へ」とありました。

建物の中には多くの協会や組合が入っているので、このような案内は親切ですね。

ちょっと、こざっぱりしていますが、ここで申請することができました!

書類の確認と本人確認、建築士協会の案内をされて、すぐに終了しました。

申請書の提出から、免許は約2か月で交付されるようです。

この免許なんですが、てっきり郵送されるのかと思っていたのですが、

「発行されたらまたここに取りにきてください。」

・・・なにっ!!

・・・なんだと・・・!!

そう、ここまで書類をあくせく集めて、やっと提出できたにも関わらず、また来ないといけないようです・・・。

約2か月後、登録が完了した通知ハガキは郵送されるようです。

2か月後の免許交付に必要な持ち物

- 交付通知はがき

- 印鑑

今度はこれだけで良いようです。

しかし、また行くのか・・・。

まとめ

二級建築士に合格した後、必要な免許申請方法についてまとめてみました。

詳しくは、各都道府県の建築士会のホームページに書いてありますが、

文字が細かかったり、聞いたことのない書類を用意したりと、結構面倒でした(笑)。

しかし、せっかく合格した国家資格。

そのうちに申請しに行こう…と思っていると、ついつい先延ばしにしてしまいがちです。

しかもそのほとんどは、初めて免許を申請する人ですよね。

確実に時間がとれる日を確保して、一気に用意して申請しに行くことをおすすめします。

[…] […]