こんにちは! batabata(@batabata_t)です。

昨日(12月22日)、TBSの「ジョブチューン」という番組で、

様々なジャンルのG-MENが、世の中の悪徳業者と戦うという内容の番組をやっていました。

TBS「ジョブチューン ~アノ職業のヒミツぶっちゃけます!」より

TBS「ジョブチューン ~アノ職業のヒミツぶっちゃけます!」よりその中で「欠陥住宅」について、岩山健一先生が紹介されていました。

岩山先生は、実は、つい二週間くらい前にお会いしていました。

岩山先生については「日本建築検査研究所」のホームページをご覧下さい。

(画像使用については、ご本人から承諾をいただいています。)

特に新築を購入する場合は、「一生に一度の買い物」という方も少なくないと思います。

1棟あたり2000万、3000万、4000万の世界ですからね・・・。

一生を掛けて住宅ローンを支払っていきます。

その番組を僕も見てみましたが、やはり世の中の住宅事情というのは恐いですね。

しかし、実情はもっとヒドイ内容なんて山ほどあります。

今回、直接岩山先生から聞いた部分と、番組で紹介されていた内容も踏まえて、

欠陥住宅についてと、その対策方法についてご紹介したいと思います。

Contents

欠陥住宅1:雨漏りで家の中が水浸し

よくある欠陥住宅の実例として、雨漏りが上げられます。

先日のテレビ番組「ジョブチューン」でも、この雨漏りについてG-MENの岩山先生がハウスメーカーに問い詰めていました。

TBS「ジョブチューン ~アノ職業のヒミツぶっちゃけます!」より

TBS「ジョブチューン ~アノ職業のヒミツぶっちゃけます!」より

排水処理をきちんとするのが当然であり、至極当たり前のことです。

しかし、実は、一番やっかいなのがこの雨漏り。

たいてい、住んでいる人が気付いたときにはもう手遅れなケースが多いからです…。

屋根については、僕の勤めている住宅会社でも、以前台風で屋根の一部が飛んだので補修することがありました。

一見すると大ごとのように見えますが、

このような場合でも、上モノが剥がれただけですので、下地と雨対策がしっかりしていればすぐに雨漏りするわけではありません。

このように、明らかに外から見えれば良いものの、

一番恐いのは「どこから雨漏りしているのかが分からない」というケースです。

主な雨漏りの原因は次のような内容が多いです。

- コーキングの劣化と軟弱な施工

- 雨どいの設置不良

- 防水シートの設置不良

- 根本的な防水対策不足

- 屋根の板金の釘打ちが甘い

具体的な住宅を挙げると、

特に“RC住宅で陸屋根(平らな屋根)”が実は最も最悪な条件だと言えます。

RC住宅は、外部の隙間をコーキングというゴム状のパッキンで防水を施していることが多く、そういったコーキングが雨と日差しの連続でどんどんボロボロになっていきます。

さらに屋根が平らだと、雨が逃げるところが少ないんです。

だから、RC構造の住宅で陸屋根は必ず避けましょう。

日本は世界的に見ても雨が多い地域ですし、そもそも家は人の手がつくるもの。

だからこそ、どんな住宅にも雨漏りの危険性は伴います。

新築時には問題がなくても、月日が経つとどうなるか分かりません。

下地には防水シート等で雨対策を施していはいても、施工不良が少しでもあると劣化のスピードは恐ろしく早くなってしまいます。

ちなみに、雨漏りというと、屋根だけに意識が行きがちですが、外に面している開口部(窓、換気口、玄関ドアなど)すべてにおいて言えることなのでご注意ください!

水は自然の恵みであると同時に、家を駄目にしてしまう恐ろしい存在でもあります。

家の大敵は「雨(水)」と心得えましょう。

雨漏りしたときの対策方法

このような時のために「瑕疵担保責任」という民法で定められている法律があります。

「瑕疵担保責任」とは

売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。

隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。

なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。参照:「不動産用語辞典」より

この法律は、“売買の対象物に隠れた瑕疵(住宅における見えない欠陥や不具合)がある場合に、売主が買主に対して補修・損害賠償等の責任を負う”という内容です。

新築住宅を購入した際に、この瑕疵担保責任は法律で保証されています。

だから、もし住宅の欠陥があった場合には強制的に売主もしくは施工会社が補修を行うことになっています。

保証範囲や買主が保証を受ける時の手続き方法などは、各住宅で変わってきますので、気になる方は住宅会社に聞いてみましょう。

そこで、この住宅の瑕疵保証制度を理解することは物件購入時のリスクを少しでも減らすことにつながるのです。

施工不良のほとんどが、施主からするとなかなか知る由もない内容ばかりです。

プロでも見逃すような施工を、一般の方が自分の目で見たって、わからないですもんね・・・。

欠陥住宅2:壁の中がカビまたはシロアリで腐食!

家の中にある壁の中ってどうなっているかご存知ですか?

クロス(壁紙)を交換することはあっても、なかなか中までは見ないですよね。

実は、壁の中がカビだらけだったり、白アリで腐朽している・・・なんてことは珍しくありません!!

特に注意していただきたい建物が、見た目だけを重視したデザイナーズ住宅です。

こちらの写真をご覧下さい。

こちらの住宅は築13年になるのですが、外観はかっこいいですよね。

窓がたくさんあって、室内も明るくて開放的。

最初、こちらの施主であるSさんは間取りを変えたいということで、

リフォームを依頼しにウチの工務店に相談に来ました。

しかし、いざ壁の中を見てみると・・・

断熱材と木材がボロボロです!

壁の中も真っ黒になっていました。

この家は、今流行りの2×4工法(ツーバイフォー工法)で建てています。

“地震に強い、2×4工法(ツーバイフォー工法)”とよく謳っていますが、

このようにスカスカになってしまうと耐震性も怪しいですね…。

なぜ家の中でカビやシロアリが住み着くのか?

そもそも、なぜカビやシロアリの巣窟になってしまうのでしょうか?

一番の原因は「カビやシロアリの餌が存在するから」なんです。

先ほどの「欠陥住宅1:雨漏りで家の中が水浸し」とも関係するのですが、

水気を含んだ建材は恰好の餌なんです。

特に木材はきちんと処理をしないと、すぐに水を吸ってブヨブヨな状態になってしまいます。まるで鮭フレークのようなイメージでしょうか・・・。

建物の内部で水分が蓄えられてしまう原因は主に

- 雨漏り

- 壁内結露

この2つが挙げられます。

特に数年前から日本で流行りだした「2×4工法(ツーバイフォー)」は、木造枠組壁構法とも言われ、元々は北米の乾燥した地域で開発された工法なので、大変危険です。

2×4工法は、ベニヤで躯体まわりを支える工法なのですが、しっかりと木材が腐らないように施工しなければ、ベニヤや断熱材が水を吸ってしまい、こんなにも恐ろしいことになってしまいます。

また、少しの隙間でも出てしまうと、壁内で温度差が生まれて「壁内結露」が起きてしまいます。

特に、断熱材がこの家のようなグラスウール(フワフワした綿のようなもの)だと、水をスポンジのように吸ってしまうので、もう最悪。

隠れているところなので、開けてビックリです。

よっぽどヒドイ場合は、クロス(壁紙)や珪藻土など目に見える部分でカビが発生したり、色が変色してくるのでよくチェックしてみてください。

ちなみに、このSさんは、当初はリフォームを考えていましたが、こんな状態だったので新築になりました。

- 築13年でも、きちんとした施工をしなければボロボロになってしまう。

- 水を吸いやすい断熱材(グラスウール)は危険。

シロアリが発生したときの対処法

一般的には、防蟻材という化学薬品を基礎や木材に撒くような処理が多いです。

多くのリフォーム会社で扱っていて、金額は30坪くらいの家で、8万~10万円前後だと思います。

しかし、こちらの欠点が5年くらいで揮発(乾いて効果が無くなってしまう)してしまうことです。

一番良いのは、「ホウ酸」による処理です。ホウ酸はよくゴキブリなどに効くといわれていますが、シロアリにも効果的で、人体には優しい性質を持っています。

日本ボレイト株式会社さんでも紹介されています。

- 安全性:ホウ酸は非揮発性で空気を汚しません。床下の空気を循環させる工法にも安心してご利用いただけます。ホウ酸自体安全性が高いので施工者にも安全です。

- 持続性:ホウ酸は分解されないので、効果が減衰することがありません。再処理ができない壁体内等の処理には必須です。

- 浸透性:ホウ酸は木材中のわずかな水分に溶け込み深く浸透していきます。

もし新築を購入されていてシロアリの被害に遭ってしまった場合、

シロアリによる被害は「経年劣化」と捉えられることが多いので、瑕疵補償の対象ではないので注意が必要です。

もし発見した場合は、その後、同じことを繰り返さないようしっかりと処理をすることが大切です。

欠陥住宅3:断熱の施工不良

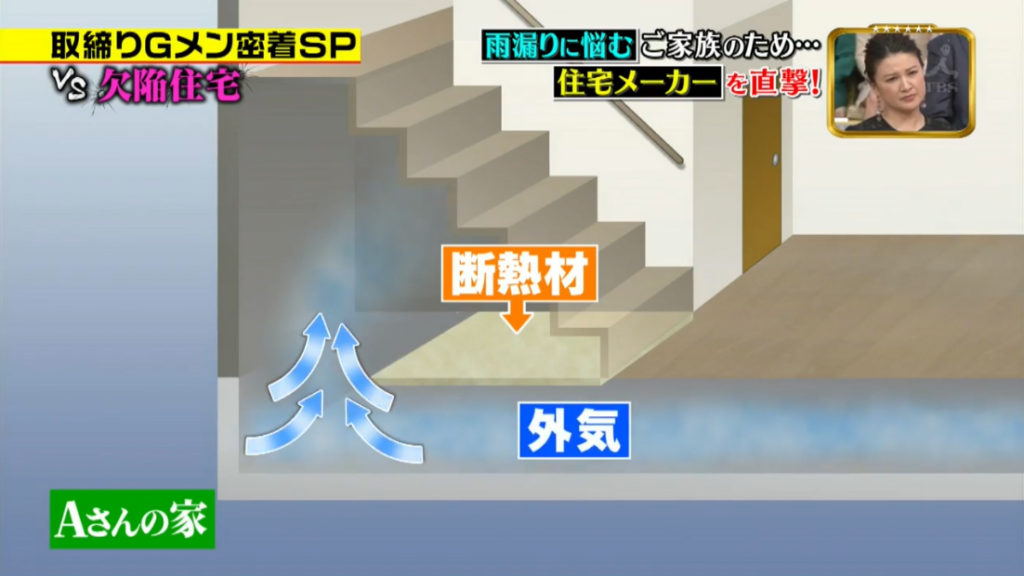

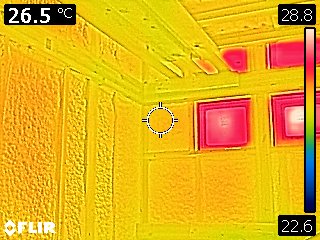

なかなか気付きにくい欠陥のひとつに、昨日の番組でも取り上げられていた断熱の施工不良の問題があります。

TBS「ジョブチューン ~アノ職業のヒミツぶっちゃけます!」より

TBS「ジョブチューン ~アノ職業のヒミツぶっちゃけます!」よりこの番組のイラストのように、断熱施工を怠ったがために、外気が入る構造になってしまっています。

冬場は当然冷気がそこから入ってきます。

せっかく部屋で温めた空気が逃げてしまいますので、エアコンなどの光熱費も恐らくバカにならないでしょう。

しかも、それだけでなく外の冷たい空気と室内の暖かい空気がぶつかり合って、壁内で結露を発生させてしまいます。(冷蔵庫から出したビール瓶が結露するのと同じ理論です。)

断熱の施工不良を防ぐためには

断熱に関しては、実は素人でもチェックすることができます。

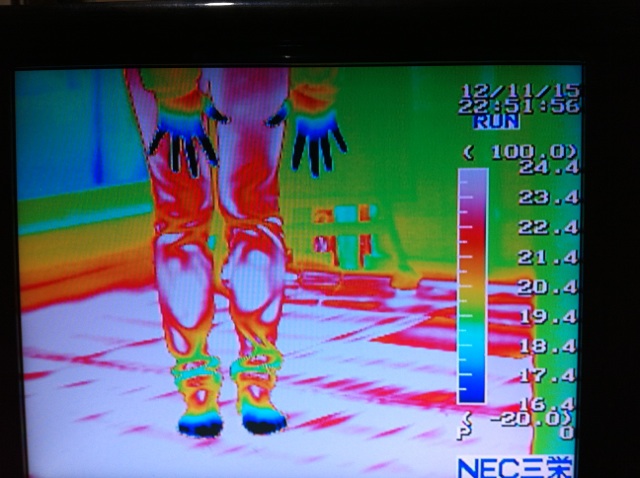

それは、サーモカメラというアイテムを使うことで可能になります。

以前は数十万円~という高額だったのですが、最近ではFLIR(フリアー) という、スマホに接続して簡易的にチェックできるものも発売されています。

このアイテムを使うと、スマホの画面で部屋内の温度を数値と色で見ることができます!

この家は、断熱欠損がないことがわかります。

断熱が不十分だと・・・

このように青い表示になります。これなら一目瞭然ですね。

住宅の建築会社がこのような断熱チェックをしているところは、実はそう多くはありません。

もし、あなたがこれから家を建てる際には、ハウスメーカーや担当者に「断熱チェックはしますか?」と聞いてみてください。

もし、している場合はひとまず安心していいと思いますが、断熱チェックをしていない場合は危険信号です。

住宅会社が断熱チェックをしているかどうか確認しよう。もし、していない場合は自分でやってみよう。

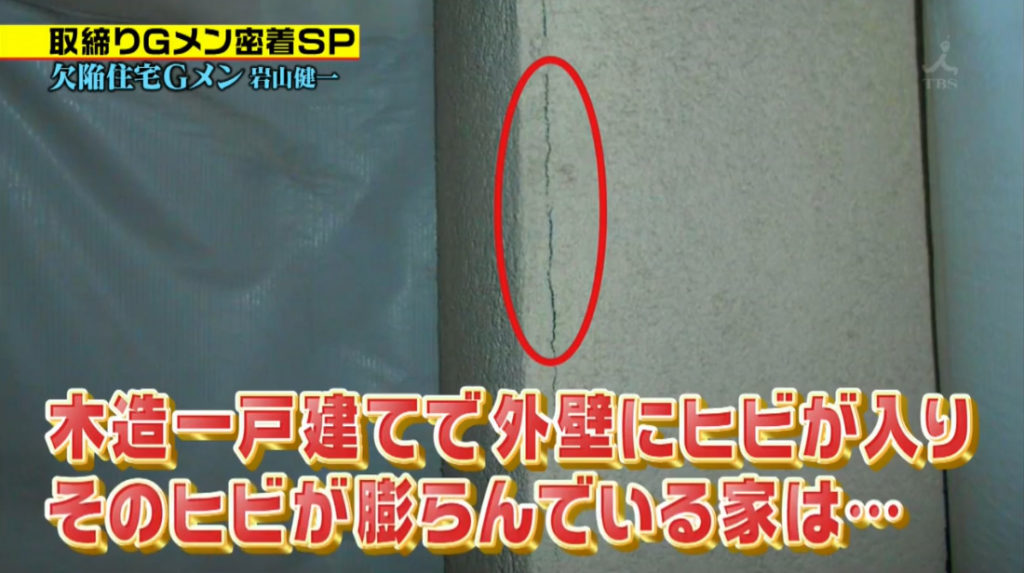

欠陥住宅4:外壁にヒビが出来た

TBS「ジョブチューン ~アノ職業のヒミツぶっちゃけます!」より

TBS「ジョブチューン ~アノ職業のヒミツぶっちゃけます!」よりテレビでも紹介されていたヒビの問題。いわゆる、クラックというものですね。

クラックにも2種類あって、通常の「クラック」と、問題のない「ヘアークラック」というもの。

ヘアークラックとは、髪の毛1本分くらいの3mm以内のヒビのことで、新築から2年以内くらいに外壁材の乾燥によって発生するものです。

こちらは、表面的なものではあるため構造的に問題はないのですが、保証の対象外になることがほとんどです。

もし気になる場合は、上から塗装するか補修工事をすることで直しましょう。

簡単に自分の手で済ませたいのであれば、簡単に補修ができる商品もあります。

クラックが大きい(3mm以上)の場合は注意!

ヒビ(クラック)が3mm以上の大きさになると、下地からの状態で発生するひび割れの可能性が大きいです。

また、建物の揺れや、構造的に傾いているようなケースも考えられます。

傾いているということは、建物の構造体が腐っているということも考えられます。

こうなってしまうと、簡単には直せません。

むしろ、倒壊する危険性もあります。

担当の営業マンだけでなく、建築士等技術的に判断できる専門家に現場を見てもらうことをお勧めします。

欠陥住宅5:家が傾いた

そもそも、家は水平垂直でなくてはなりません。

それが何年か経ってから建具の滑りが悪くなったり、床に転がしたビー玉が転がっていったりすると…大変危険です。

家が傾く原因は次の通りです。

- 基礎の不具合

- 構造体の腐朽

- 地盤沈下

建築工事は、現場で手作りするものなので、完璧な水平にはなりません。

厳密に言うと、そもそも陸地自体が僅かに動いていますし、どの建物も超厳密に測定すれば必ず傾いているでしょう。

そのため一般的に、傾斜が3/1,000から6/1,000の場合は一定に存在すると言われています。

しかし、6/

地盤保証について

建物を建てた場所が、もともと田んぼだったり、河川の近くだと、地盤沈下の可能性は疑わざるをえません。

地盤沈下については、更地の状態のときに「地盤調査」をすることが大切で、その後適正な地盤補強をするべきです。

また、近年では「地盤保証」が充実してきました。

地盤保証とは、地盤調査または地盤補強工事の瑕疵により、住宅が不同沈下した場合、登録地盤会社に補修費用の一定割合を保険金としてお支払いするものです。

しかし、対象となるのは住宅を引渡してから10年が経過する日までというケースがほとんど。

欠陥住宅を買わないためにはどうすれば良い?

僕も住宅会社に勤めているとよく聞かれるのですが、

欠陥住宅を100%防ぐ方法というのは、実は、ないんです(汗)。

しかし、100%に近づける方法ならあります。

それは、建築時に第三者機関(インスペクター)を入れることです。

ホームインスペクション(住宅診断)とは、住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、第三者的な立場から、また専門家の見地から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、アドバイスを行なう専門業務を指します。

参照:「日本ホームインスペクターズ協会」

あなたが家を既に購入済で心配…という方でも、1回見てもらうことですね。

インスペクターとは、いわゆる「家のお医者さん」のような存在です。

家の基礎、傾き、断熱、屋根の状況、外壁、構造材、などなどあらゆる項目で厳しい検査をしてくれます。

もし、このブログを見ている方で、テレビにも出ていた岩山先生にインスペクターを依頼されたい場合は、僕に直接メッセージを頂ければ、すぐにご紹介いたします。

連絡はこちら:@batabata_t

欠陥住宅事情については、岩山先生の本によくまとめられて紹介されているので、もしこれから家の購入を検討されている方は一読することをおすすめします。

岩山先生ご自身も仰っていましたが、「メディアで言えないことなんて山ほどある」とも仰っていました。

あなたが欠陥住宅の被害に遭わないよう、色んな知識を得るということも大切だと思います。

まとめ

日本の住宅寿命は、一般的に約30年と言われています。

その理由としては、日本という場所が雨が多くて湿度が高いことと、地震大国であるためです。

しかし、法隆寺などの神社仏閣は100年、200年と残っているもののあります。

それは、近年になって「売らんがための家」ばかりが蔓延してきているためです。

住宅は、一生を掛けて払っていく、非常に高い買い物です。1回や2回失敗できるものでもありません。だからこそ、しっかりとした住宅会社を選び、もし余裕があれば第三者機関のインスペクターに依頼しましょう。

ここで紹介したような事例は決して珍しいものではありません。

どうしても値段や間取りばかりに意識が行ってしまいがちですが、これから住宅を検討しようとしている人にとって、この記事が少しでも参考になれば幸いです。