こんにちは! batabata(@batabata_t)です。

この記事を書いているのは12月30日。もう今年もあと1日です!

皆さんは、お正月に向けて準備やお手伝いをしていますでしょうか?

ちなみに、僕は毎年長野県にある実家に帰省しているんですが、毎回何かしらの手伝いを頼まれます。

そのうちのひとつが、注連縄(しめなわ)に付ける、紙垂(しで)作りです。

と、思う人がほとんどかと思いますが、日本人の方なら見たことがある、アレです。

ウィキペディアより

ウィキペディアより

縄につけられたギザギザしていて、ヒラヒラした白い紙のものです!

そもそも、紙垂(しで)の意味をご存知ですか?

・・・という僕も知らなかったので調べてみました!

Contents

紙垂(しで)の概要

どんな時に用いられるの?

紙垂(しで)の用途は大きく2つあります。

- 竹や木に挿したり、結んだりして、お祓いやお祭に使用される。

- 「境界線」を意味している注連縄(しめなわ)に挿して、「標識」の役割を担う。

つまり、地鎮祭とかお祓いの時に使用されるような、玉串・祓串・御幣につけた場合は「祓具」としての意味になり、注連縄に垂らして神域・祭場に用いた場合は聖域を表す「標識」のような印となります。

どちらも神様がいらっしゃる場所ということで、神聖な印象を与えてくれます。

神社や神棚で見たことがある人が多いと思います。

神様のいる場所だから、心を清らかにしましょう、といった意味合いですね。

なぜギザギザの形をしているのか

調べてみると、次のような理由があるようです。

- 白い紙を交互に切り割くことによって、無限大を表わす。無限大の神威を一片の紙に象徴された。

- 雷をイメージした:落雷があると邪悪なものを追い払い、稲が育ち豊作となるといった言い伝えから。

ひとつの説は、無限大ということ。

紙垂(しで)の形から見て分かるように、くるくるとした形状はメビウスの輪のように無限を感じる形状です。

もうひとつは、雷です。

雷は、強いエネルギーを持つ恐ろしい存在であることから、不要なものを寄せ付けないという、魔除けのような意味合いもあるようです。

んーなるほど!

どんな紙でできているの?

元々は木綿(ゆう)を用いていたようですが、現在では紙(通常は奉書紙・美濃紙・半紙)を用いるのが一般的です。

今回、この記事では紙垂(しで)の作り方をご紹介します。

紙垂(しで)の作り方

それでは、紙垂の作り方をご紹介します。

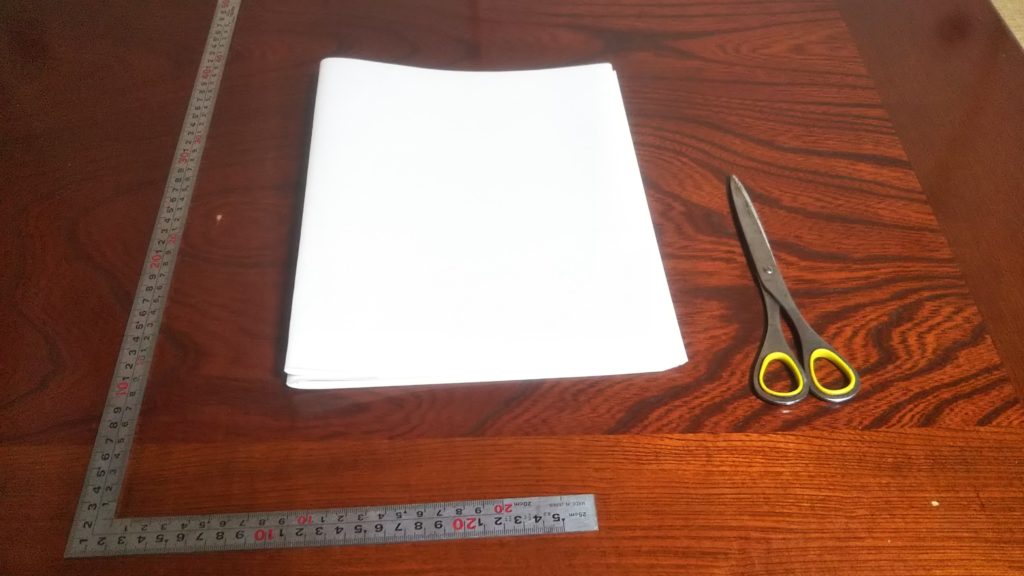

- 障子紙

- はさみ

- 定規

僕が使った定規は、たまたま家にあったガチなやつですが(笑)

これだけです!

それでは早速解説していきます。

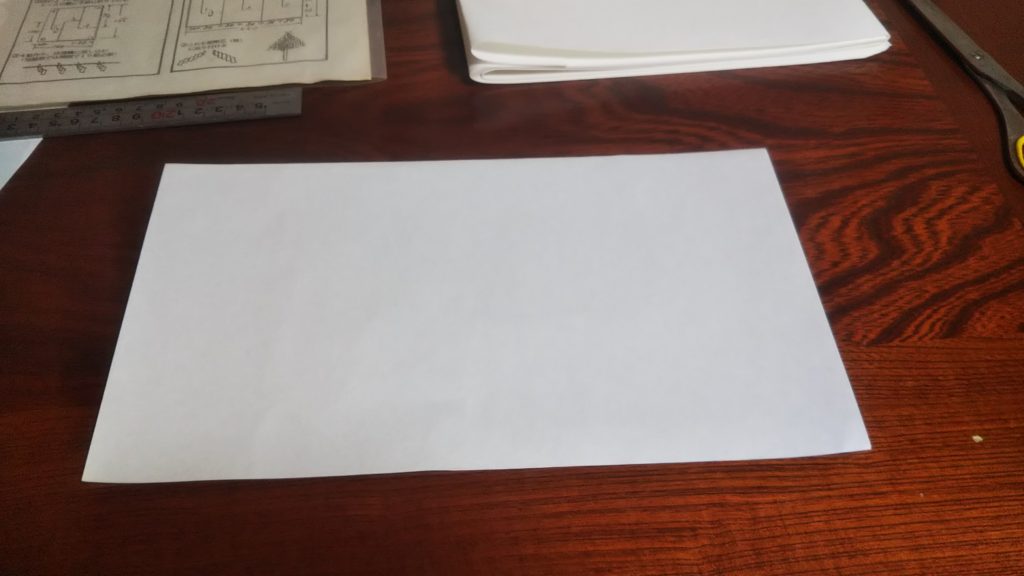

1.障子紙を切る

まずは障子紙を28cm×16.5cmに切ります。

一般的な障子紙で知られる美濃判のサイズは28cm×18.8mなので、

これを使えば切るのは一辺で済みます。

↑僕が使った障子紙はこちらです。

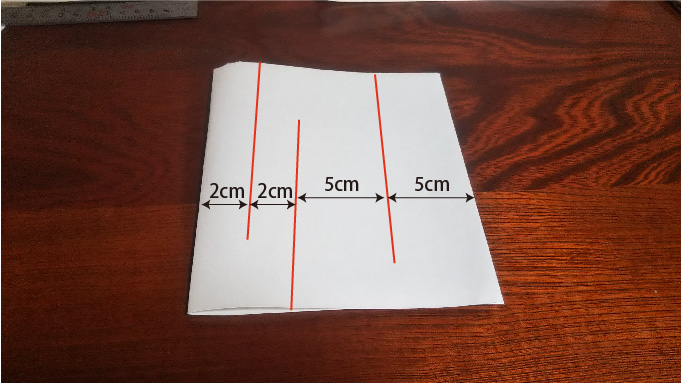

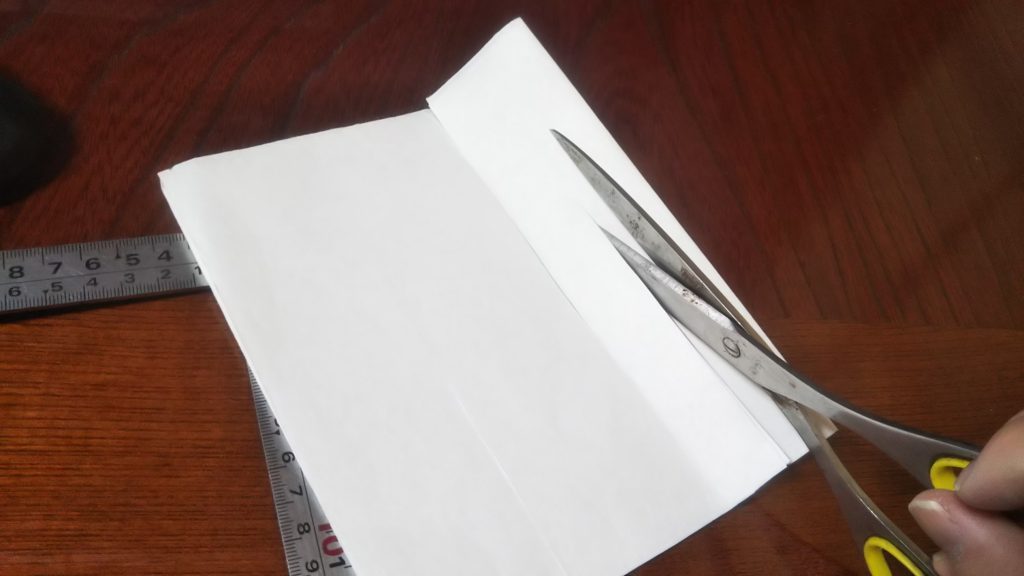

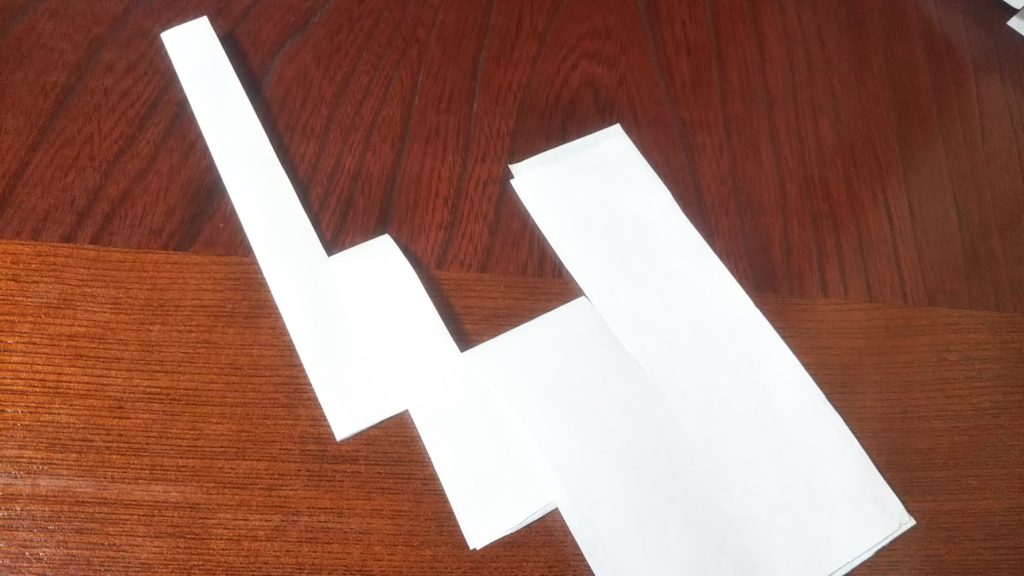

2.障子紙を折って切り込みを入れる

次に、切った障子紙を半分に折ります。

その次に、写真の赤い線の部分を紙を切っていきます。

ジョキジョキと、紙を合わせて切っていきます!

調べてみると、ネット上にはこの方法以外にも様々な切り方があったのですが、

この寸法で切るとギザギザの一番上側が細く(2cm)なるので、とてもバランスよく見えます。

切る長さは、縦寸法の3分の2くらいまで切ります。

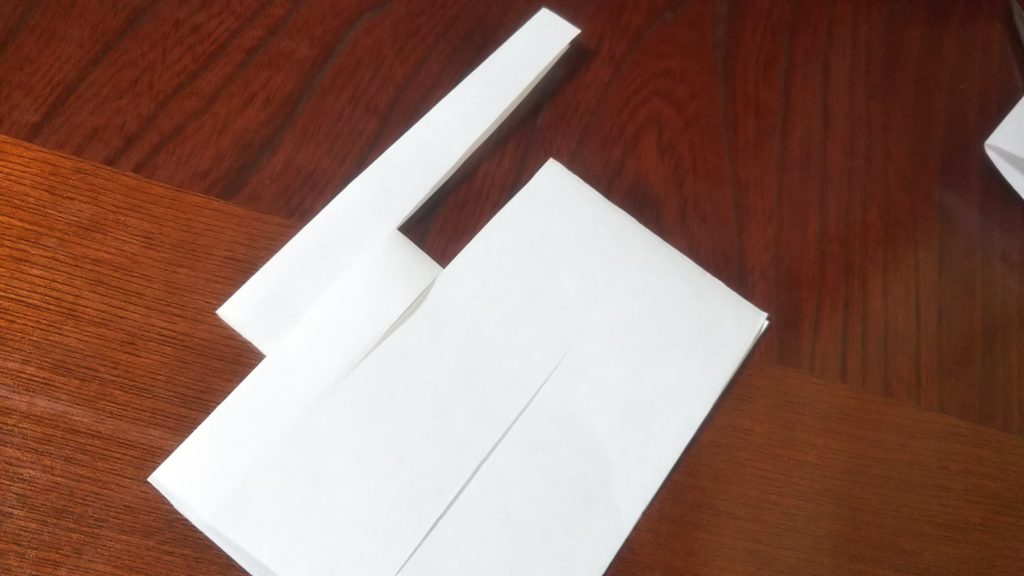

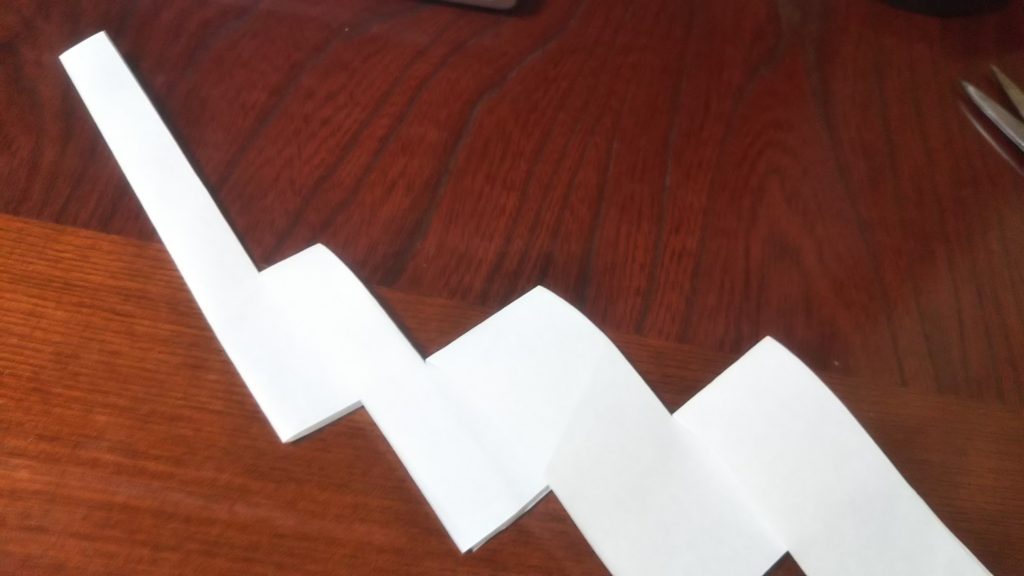

3.手前に折っていく

切り込みを入れた後は、左側(細い方)から順番に手前に折っていきます。

こんな感じですね。

もういっちょ!

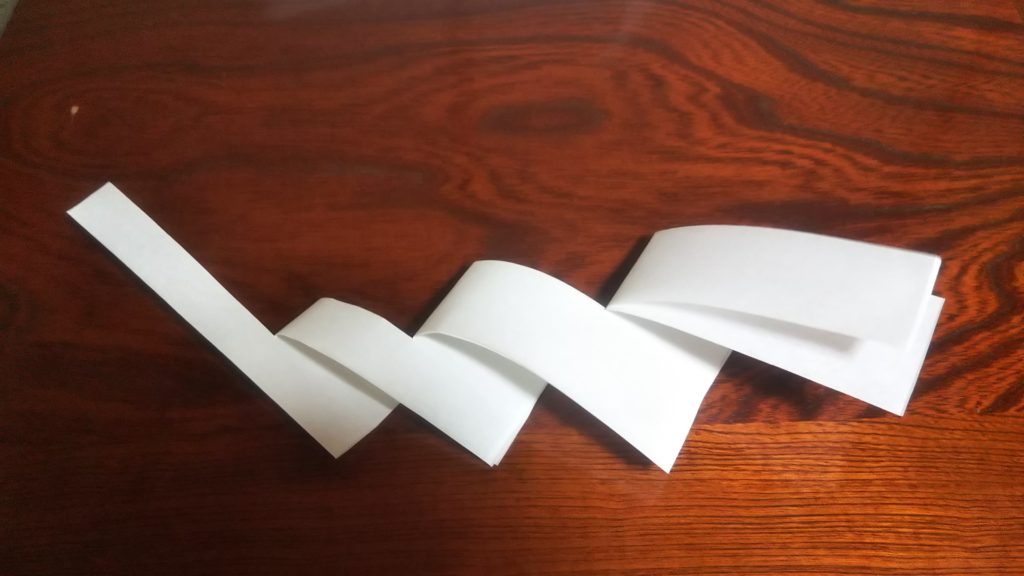

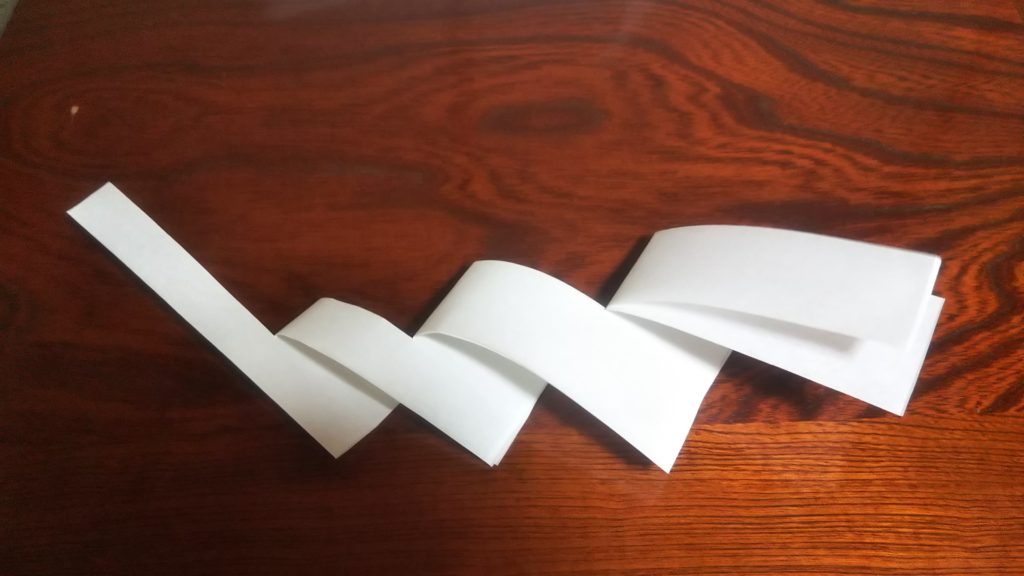

これで完成です!簡単ですね。

紙垂(しで)は何枚必要?

一般的には四垂(四枚)ですが、ニ垂、八垂などもあります。

ホームセンターなどで注連縄を購入すると、四枚入りが多いです(予備で一垂多くついていくることもあります)。

しかし、「奇数が良い」という地域もあるようです。

この垂れの枚数は、神社や地域などによって決められている場合もありますが、これといったルールはないようです。

基本的には四垂でよさそうですが、気になる方は近くの神社に聞いてみる方がよいでしょう。

紙垂(しで)の向き

意外と間違えてしまいやすいのが紙垂の表・裏です。

お正月などでよく見るしめ縄は、神聖な場所と下界を区別するための意味があるので、紙垂(しで)も外から魔物が入ってこないよう、表を外に向けて取り付けるようにして下さい。

表ってどっちだ・・・?とも思いますが、

さっきの完成写真でいう、↑が表面になります。

間違えないように注意してくださいね。

紙垂(しで)を簡単に手に入れるには?

地域のスーパーやホームセンターなどで販売されているのをよく見かけます。

特に、年末年始シーズンになるとその販売が顕著になるので簡単に購入することができます。

ただ、僕が見る限りでは、紙垂4枚セットでも300円くらいするように思います。

うーん、それだったら自分の手を動かして作った方が、お得な感じですね!

年末は慌ただしいですが、こういった手作りは楽しいものです。

ちなみに、Amazonでもしめ縄とのセットで販売しています。

購入した方が手っ取り早いことは確かなので、必要な方はこちらから購入すると良いでしょう。

まとめ

今回は紙垂(しで)について、その意味と作り方を紹介させていただきました。

そう何回も作るものではないですし、そもそも購入される方が多いのでは…と思いますが、参考になったという方がいれば嬉しいです!

実際、僕は自分で作ってみて、今までなんとなくしか見ていなかった紙垂(しで)ですが、その意味を知ることで、その意味を知り、新たな見方ができるようになりました。

日本には多くの慣習や伝統があります。

僕は建築士ライターとして、そのような背景も踏まえて今後も暮らしに役立つ情報の発信をしていきます!